兴业动态

新兴业环保开发出高耐磨、耐酸碱、耐腐蚀新型过滤布,解决行业难题,替代进口

1. 概述

我国矿产资源表现为贫矿多、富矿少,难选矿多、易选矿少,共生矿多、单一矿少。据统计,我国有 80 多种矿产是共(伴)生矿,以有色金属最为普遍。例如,铅锌矿中共(伴)生组分达 50 多种,仅铅锌矿中的银就占全国银储量的60%, 产量占 70%; 伴生大型、 特大型的铜矿床就有 10 余座, 全国伴生金的 76%和伴生银的 32.5%均来自铜矿等等[1,2] 。虽然共(伴)生矿的潜在价值较大,甚至超过主要组分的价值,但其开发利用的技术难度亦大,选冶复杂,成本高。对于分离微细粒度多的铜精矿粉,现场使用的加压过滤机出现了滤布使用寿命短,滤液固含量高,过流件耐磨性差,输送和排料装置运转不可靠等问题,影响了分离过滤的技术指标。因此,本文针对铜钼加压过滤机分离过程特点,开展了过滤介质选型研究,以期提高加压过滤机过滤介质的过滤精度和使用寿命。

2. 铜精矿粉的物性与过滤分离工艺要求

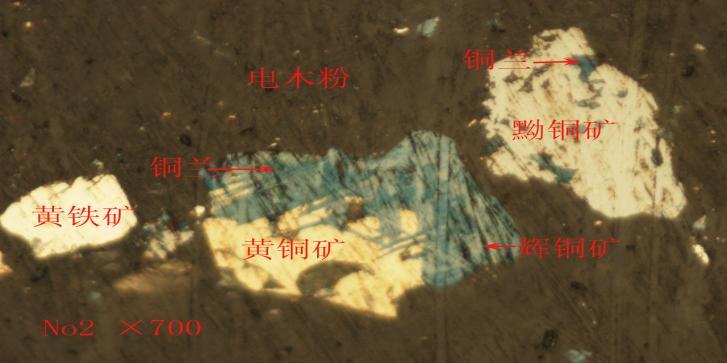

铜精矿粉是铜钼混合精矿经浓密脱水、铜钼分离后进入加压过滤机的。由于矿石品位较低,矿物成分复杂多样,颗粒形态极不规则。粒径需要磨到细度为0.043mm(占 90%以上) ,颗粒密度 30~60%,颗粒形貌见图 1 所示。

图 1 铜精矿粉相貌图

为了达到铜精矿粉固液分离,加压过滤机的加压仓内以 5kg 的压缩空气作为过滤动力,过滤后的滤饼在压缩空气的作用下,进一步脱水干燥,以 5.5kg 的压力反吹卸料。对加压过滤机过滤工艺指标要求见表 1 所示。

表 1 过滤指标

项目 | 单机处理能力 | 滤液中固含 | 滤饼水分 | 滤布使用寿命 |

指标 | >30t/h | ≤10mg/l | ≤10% | 超过 1 个月 |

3. 铜精矿粉过滤工艺对过滤介质的要求

由铜精矿粉的物性指标可以看出,铜精矿粉颗粒细、颗粒形貌不规则,加之过滤操作是在高碱性条件下进行,因而对过滤介质的要求极为苛刻[3]。

(1) 滤布要具有足够的强力和抗疲劳能力。由于滤布要经过加压过滤,反吹卸料, 这就要求滤布有足够的拉伸强力和抗疲劳能力满足压缩空气对滤布的反复作用。

(2) 滤布要具有超强的耐磨性能。有色金属行业矿石中矿物组成比较复杂,细小颗粒的几何外形极不规则,尤其像刀片一样对滤布反复切割,对滤布的纤维造成严重损伤。所以滤布要具有超强的耐磨性能。

(3) 滤布要具有优良的抗冲击性能。固体粒子在压缩空气的作用下流速非常快,对滤布冲击较大,所以滤布要具有优良的抗冲击性能。

(4) 滤布要有良好耐腐蚀性能。铜钼分离后铜精矿含有大量硫化铵、铁氰化物及亚铁氰化物、 氧化剂、 次氯酸盐及双氧水等高碱度抑制剂, PH 值在 14 左右,因此滤布要有良好耐腐蚀性能。

(5) 滤布要具有较高的过滤精度。矿石品位较低,粒径小,这就要求滤布要有较高的过滤精度。

(6) 滤布要具有优良的通透性,过滤阻力小。满足加压过滤机的单机处理能力超过 30 吨/小时,滤饼水分≤10%,滤布就必须具有优良的通透性,和较小的过滤阻力。

(7) 滤布要易于脱饼,易于清洗,不易阻塞,再生性能要好。由于需要在滤液中加入玻璃水等增稠剂,使得滤饼具有一定的粘度,容易粘附在滤布上。而细小的固体粒子滞留在滤布的纤维中, 形成阻塞不易清洗, 使滤布的再生性能下降。所以要求滤布具有易于脱饼,易于清洗,不易阻塞,再生性能好的特点。

(8) 滤布组织结构要稳定。滤布的孔径不应受到外力(如压缩空气的压力和流量)的作用发生明显的变化,纤维之间不能产生较大的滑移。

4. 特力夫 纤维滤布的开发

4.1 特力夫 纤维的特性

特力夫纤维具有独特的综合性能,其密度小于 1,能浮于水,比强度和模量都很高,仅次于特种碳纤维,是目前强度最高的纤维之一,耐磨性是已知的高聚物纤维中最强的,并且具有突出的抗冲击、抗切割等优异性能[4]。根据铜精矿粉的过滤工艺对过滤介质的要求,通过对多种纤维特点的比对,选择特力夫纤维编织成滤布可以满足相应的要求。

4.2 滤布设计要点

4.2.1 纱线形态的选择

纱线构成类型可分为单丝、复丝、短纤维纱。采用这三种类型分别织成的滤布过滤性能如下表 1[5] 。

表 1 纱线形态对过滤效果影响的比较

纱线 类型 | 截留 精度 | 过滤 速率 | 滤饼最低 含湿率 | 脱饼 性能 | 滤布 寿命 | 滤布 再生性 |

单丝 复丝 短纤纱 | 较差 中等 最好 | 最好 中等 较差 | 最好 中等 较差 | 最好 中等 较差 | 较差 中等 最好 | 最好 中等 较差 |

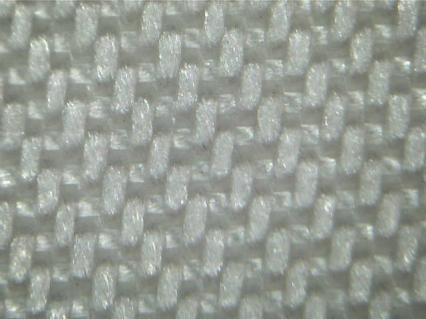

通过对三种类型纱线性能的对比分析, 结合微细粒度矿物颗粒的固液分离对加压过滤机的技术要求,可知单丝的性能比较符合使用要求。同时为了提高滤布的过滤精度和使用寿命,结合复丝的特点,采用将复丝加捻的技术,增加复丝纤维间的致密性,并使纱线表面光滑圆整,如图 2 所示。这样编织的滤布保留了复丝的特点又具有单丝的性能,也既增加了网孔的通透性,又防止了细小颗粒滞留在纱线内部纤维之间造成堵塞。

(a)加捻前 (b) 加捻后

图 2 复丝加捻前后的形态比较

4.2.2 滤布织法的选择

滤布的织物组织形式十分繁多,但基本形式不外乎在平纹、斜纹、缎纹三种原组织上组合。在纱线的纤度和密度相同的情况下,缎纹的过滤速率、滤饼最低含湿率、脱饼性能、滤布再生性最好,平纹的截留精度最好。因此,本文开发的滤布选择 2/2 斜纹织法。

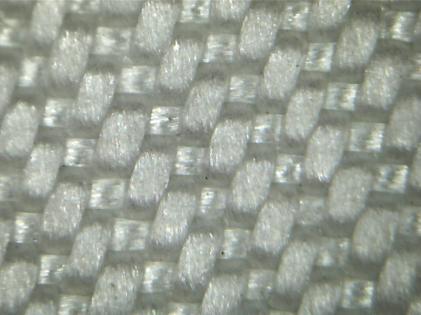

4.2.3 纱线直径的选择

纱线直径关系到滤布孔径的大小和滤布的厚度即孔径的深度, 故也是影响过滤效果的主要因素。图 3 所示为织物组织相同、纱线直径不同的两种滤布的外观比较。由图中可知,纱线直径越小,滤布的孔径越小,单位面积内的孔径越多,过滤效率越好,滤饼最低含湿率越好,脱饼性能越好,滤布再生性越好。为此,纱线的直径选为 400D 复丝加捻纱。

(a) 纱线 800D (b) 纱线

图 3 不同纱线直径的滤布结构图

4.2.4 滤布的经纬密度的选择

滤布的经纬密度关系到滤布孔径的大小和滤孔的有效面积, 是影响过滤效果的主要因素。经纬密度越大,截留精度、滤饼最低含湿率、脱饼性能越好,但滤布再生性越差。 本文根据相关文献计算确定的最大和最小经纬密度范围内选择适当的经纬密度[6,7],进行小样实验,根据实验滤布的检测结果,确定本文开发的滤布经向密度为 392 根/10cm、纬向密度 197 根/10cm。

4.3 特力夫 纤维滤布的过滤特性 与应用

4.3.1 过滤特性

采用特力夫纤维编织成滤布,并与进口滤布过滤性能对比测定,结果见表所示。从表中可以看出特力夫滤布的过滤精度、渗透性都优于进口滤布。表给出了特力夫纤维滤布的物理指标,从表中可以看出,特力夫纤维滤布其物理指标优于进口滤布和其他一般滤布。

表 2 特力夫纤维滤布的过滤特性

项目 | 最大孔径 (μm) | 平均孔径 (μm) | 孔径比 | 透水率(m 3 /m 2 ·h) |

UHMWPE 纤维滤布 | 9.937 | 6.718 | 0.676 | 15.66 |

进口滤布 | 38.644 | 27.067 | 0.700 | 14.80 |

表 3 特力夫纤维滤布的物理指标

滤布品种 | 特力夫滤布 | 进口单丝滤布 | 锦纶单复丝滤布 | 锦纶单丝滤布 |

材质 | UHMWPE 纤维长丝加捻 | 经:锦纶单丝 纬:聚酯单丝 | 经:锦纶单丝 纬:锦纶复丝 | 锦纶单丝 |

克重 g/㎡ | 310 | 320 | 500 | 370 |

经向强力 N/5×20cm | 25000 | 8700 | 4073 | 1600 |

纬向强力 N/5×20cm | 10900 | 10700 | 5300 | 1400 |

4.3.2 应用效果

通过一年时间的实际应用, 表明特力夫纤维滤布是目前浮选精矿脱水较理想的滤布,其高强度、高耐磨和优异的化学性能等完全能够满足高碱度微细粒级铜精矿得过滤要求,在处理铜精矿矿浆 PH 值高达 13 以上,细度达到-0.045mm 占90%以上物料时候,滤饼水分控制在 8%以下,使用寿命可以达到 2 个月,见表4 所示。

加压过滤技术在我国有色行业的首次成功应用, 特力夫纤维滤布的成功应用起到了重要的作用,对提高加压过滤机的使用寿命起到了至关重要的作用。加压过滤机配合适当工作压力、入料粒度分布和浓度就能够对处理高碱度、微细粒级精矿效果明显,对于快速提高有色矿山企业经济效益和社会效益、实施环境保护战略具有深远意义,值得推广使用。

表 4 加压过滤机实际使用效果

项目 | 单机处理能力 | 滤液中固含 | 滤饼水分 | 滤布使用寿命 |

指标 | >20t/h | ≤5mg/l | ≤8% | 超过 2 个月 |

5. 结论

本文针对铜精矿粉过滤工艺对过滤介质的要求,利用特力夫纤维超强、 超轻、高模、高抗的优越性能,研制开发了应用于微细粒度矿物颗粒加压过滤用滤布。通过在实际过滤中应用, 结果表明开发的滤布能够满足加压过滤机对过滤介质的技术要求,其性能超过了国外进口的高端滤布,具有一般滤布无法比拟的优越性能,完全可以代替进口滤布使用。

参考文献

[1] 普红. 我国矿产资源综合利用现状及对策分析[J].露天采矿技术,2010(3):70~72

[2] 刘国忠.中亚矿产资源勘查开发形势分析[J]. 国土资源情报,2009(3):25~28

[3] 李存禄, 李瑛等.压滤机过滤机理及过滤介质的选用[J].煤炭工程,2011: 78~83.

[4] 张小康. 超高分子量聚乙烯纤维增强复合材料的性能研究[D]. 华东理工大学硕士学位论文,2011 年

[5] 郭仁惠,张建设. 滤布性能测定及选用[M].北京:机械工业出版社,1997

[6] 沈兰萍等. 织物结构与设计[M].北京:中国纺织出版社,2005

[7] 姚穆等. 纺织材料学(第三版)[M].北京:中国纺织出版社,2009